![catena-rotta-5678p catena-rotta-5678p]() di Piero Cipriano

di Piero Cipriano

Talvolta qualcuno me lo chiede. Ma come, di mestiere fai lo psichiatra, e hai ricusato di farti analizzare?

Eh sì. E non è obbligatorio, ancora, per fortuna. E poi, analizzare che? Cosa? L’inconscio? E dov’è? Cos’è?

Va be’, parliamone.

Abrahams. Si può cominciare da lui questo discorso sui soggetti inanalizzabili, oppure ricusanti l’analisi.

Chi è Abrahams? Chi vuole si può leggere il pezzo su di lui che ho scritto qualche mese fa, sempre su Carmilla.1

Altrimenti lo riassumo. È uno che nel dicembre del 1967, a 32 anni, diventa il paziente selvaggio, non più domestico ma selvatico, e irrompe nello studio del suo ridicolo psicanalista, brandendo un magnetofono come fosse un’arma.

Il dialogo psicanalitico, come lo chiama Abrahams, è eloquente, fa bene Sartre a pubblicarlo.

Una settimana dopo, il ridicolo analista lo fa internare in manicomio.

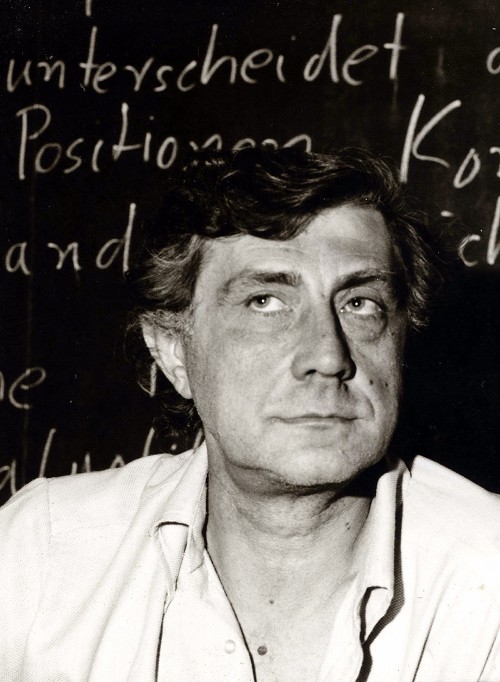

Basaglia, ne Le conferenze brasiliane dice: dal punto di vista del sapere lo psichiatra è il medico più ignorante: non sa niente ma compensa questa carenza con il potere. Nel manicomio questo è evidente. Ci sono poi i vari psicanalisti, psicoterapeuti, psichiatri eccetera. Ognuno tenta di dare una risposta a quello che è la malattia mentale, ma se noi parlassimo con ciascuno separatamente ci sentiremmo dire che non sanno cos’è la follia, e ciascuno ammetterà anche che la relazione con il paziente è una relazione di potere. L’esempio dello psicoanalista è il più tipico. Su questo problema del dominio dello psicanalista sullo psicanalizzato Abrahams discute in L’uomo col magnetofono. Un giorno un paziente va dallo psicanalista con il registratore e dice: questa volta chi fa la psicoanalisi sono io, lei è il paziente e io lo psicanalista. Lo psicanalista resta sorpreso, cerca di dissuaderlo, ci convincerlo a riprendere il suo posto, siccome il paziente si rifiutava, lo psicanalista prese il telefono e chiamò la polizia.

Basaglia usa Abrahams per dimostrare che la psicanalisi, non meno della psichiatria (da cui non si distingue così tanto, in termini di potere) è una pratica oppressiva.

Personalmente mi ritengo fortunato a non aver risposto alle sirene di questa disciplina, tanto superba quanto sopravvalutata, ho sempre contestato gli psicanalisti, claustrofilicamente chiusi nei loro studi d’avorio, staccati dalla vera sofferenza, dalla miseria, dalla merda, dalla feccia umana. Dai manicomi insomma, d’ogni sorta. Dalla sofferenza hard. Dalla miseria esistenziale di “chi non ha non è”, diceva Basaglia.

E continua: “Io non voglio offendere nessuno, ma qual è la differenza tra una prostituta che vende il suo corpo e il medico che si prostituisce nel suo ambulatorio, quando dovrebbe dare il massimo della sua attività alle istituzioni pubbliche?” “Gli psicanalisti hanno sempre una gran lista di attesa, come gli aeroplani”. Perché? Perché gli psicanalisti rispondono ai problemi di quella parte della popolazione che ha i mezzi per difendersi, e non certo ai bisogni dei miserabili, perché “chi non ha non è”, chi non ha il danaro non se la può pagare la terapia psicanalitica. Perché la psicanalisi è “terapia di classe”, “cosa ha fatto la psicanalisi per il malato mentale del manicomio nel corso di questo secolo?”

Affermazioni forti, apparentemente datate, ma non tanto. È a margine di queste e di questa critica della psicanalisi che, nelle conferenze in Brasile, Basaglia cita Abrahams. Come esempio del potere e della repressione non solo psichiatrica ma perfino psicanalitica.

Perché questo dialogo affascina Basaglia, e affascina Sartre? Perché capovolge i rapporti tra analista e analizzando, capovolge il rapporto di potere tra i due, e la violenza, che c’è, passa dall’altra parte. Lo psicanalista ridicolo, incapace di gestire l’irruzione nel suo studio del paziente col magnetofono, grida “Violenza fisica! Violenza fisica! Non sono abituato alla violenza fisica!”, così grida. A quella psicologica invece evidentemente ci è abituato, quella per cui obbligare per anni a stare steso sopra un lettino girato di spalle senza poter guardare l’espressione del volto del cosiddetto analista, depositario del segreto, della verità, del tempo della guarigione. Alla violenza dell’interminabile asimmetrica relazione psicanalitica a quella ci è abituato.

Dice Abrahams, nella sua registrazione: “Non si può guarire là sopra – al divano intende – e lei stesso non è guarito perché ha passato anni là sopra. Lei non osa guardare la gente in faccia. Lei mi ha obbligato a voltar le spalle e non è così che si può guarire la gente. Vivere con gli altri significa saperli guardare in faccia”. Continua: “Sono venuto da lei per molti anni due o tre volte a settimana e cosa ne ho ricavato? Lei ora sta raccogliendo quello che ha seminato con la sua ingannevole teoria”. Ancora: “Lei è un privilegiato, è venuto dopo di Freud, le hanno pagato gli studi, ed è riuscito a mettere una targa sulla porta! E adesso rompe le palle a un sacco di persone con il diritto di farlo. Lei è un fallito e non farà altro nella vita che rifilare i suoi problemi alle persone…”.

Ecco: uno psicanalista che a queste affermazioni riesce a balbettare solo: “Violenza fisica! Violenza fisica!” conferma di essere davvero un fallito.

![mepsicologia-rosa-COVER mepsicologia-rosa-COVER]()

Non sembra un fallito, invece, lo psicanalista che analizza Alessandra Saugo. Lei raccoglie il testimone di Abrahams. E subito dopo muore, nel settembre del 2017, e dopo due mesi esce Metapsicologia rosa, il libro selvatico di questa selvatica apparentemente addomesticata analizzata riluttante. Il titolo forse non è il massimo, la copertina nemmeno, rosa nel titolo e rosa la copertina. Quello che c’è dentro però non è affatto rosa.

Lo scopro per caso, inizio a leggerlo, e mi pare subito una dichiarazione di guerra all’analista, o all’analisi, o a entrambi, o forse proprio al suo analista, a quello lì e non a un altro, e la cosa non è di poco conto, giacché questo suo analista, che lei per contrappasso metapsicologico analizza, ho come l’intuizione che potrebbe essere non un analista qualunque ma… l’analista, l’analista che psicanalizza la nazione.

Se Abrahams fu il gatto selvatico penetrato di forza nello studio di quell’inetto pavido pusillanime di analista francese, lei è la gatta selvaggia bolañiana che penetra sorniona e timida nello studio dello psicanalista della nazione, lo psicanalista del partito della nazione, lo psicanalista del condottiero della nazione, lo psicanalista che dalle pagine culturali del giornale della nazione analizza la nazione.

Lei è lì, che lo analizza. Che paga quattrini per analizzarlo.

Pure Abrahams pagò anni di quattrini per analizzare il suo. Lei non so per quanti anni paga quattrini. Ma tutto lascia credere che vada lì soprattutto per osservare, con quegli occhi suoi nucali (quei “due occhi allucinati dietro le spalle”), l’uomo “sciatto” che “sta lì”, che “intasca”, “in nero”, e “gigioneggia”, “sciatto”.

Mi colpisce il pagare, seduta dopo seduta, o meglio sdraiata dopo sdraiata, ma questa cosa non è un elemento di inferiorità e soggezione, al contrario, è un gesto di più che parità, perfino superiorità, io ti pago, tu mi ascolti, un gesto, quello della mano che a fine seduta puntualmente arraffa il danaro, “in nero”, dunque senza scontrino, senza ricevuta, e che lo rende molto pezzente, morto di fame, nonostante la fama. E quanto è anti-terapeutico – ammesso che l’analisi sia davvero terapeutica? – il gesto di prendersi pagato “in nero”?, questo è un argomento che nessuno, dallo psicanalista della nazione fino all’ultimo guru affronterà mai, nelle infinite supervisioni.

È chiaro che lei tra i due è la più forte.

Curiosità. Perché lei sceglie lui? Perché proprio lui? Il più famoso. Il più letto. Il più invitato. Il più pagato. Perché?

Lo psicanalista organico. Organico al partito della nazione. Lo psicanalista che seduce le platee. Lo psicanalista che fa l’endorsement. Lo psicanalista che psicanalizza la nazione.

Perché vuole guarire?

Ma no. Non è così sprovveduta.

Perché vuole scrivere di lui. Ecco perché. Lei lo paga, seduta dopo seduta, per studiarlo, registrarlo con quei suoi “due occhi allucinati e nucali”, vederlo in azione nel suo, là dove sta, “gigione, sciatto, narciso”.

E a mano a mano che vado avanti nella lettura di queste pagine lasche (e rallento fino a fare una pausa di molti giorni quando arrivo a metà libro, perché non voglio consumarlo, perché Saugo è un’autrice morta e chissà quando mi capiterà un altro suo libro, ammesso che ne verranno pubblicati degli altri) me la vedo questa donna dal carattere venuto su difficilino, che entra e esce dal confessionale dell’analista.

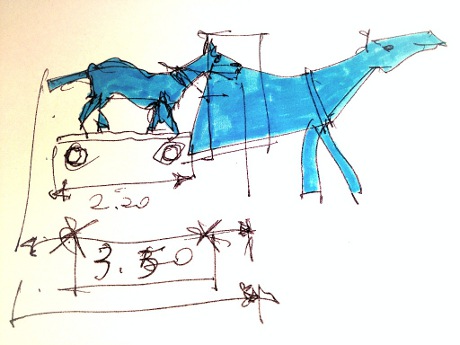

A un terzo del libro di poco più di cento pagine la gatta selvaggia in analisi descrive il suo transfert erotico, come lo chiamano loro, gli psi, quelli addestrati a difendersi dagli attacchi sessuali e che spesso non ci riescono – pare che la differenza tra il transfert erotico e quello erotizzato è che nel primo il paziente si capisce che vorrebbe ma non procede nel secondo ci prova apertamente perché è un perverso o un narcisista maligno che vuol distruggere l’analista. Dice “ostia io mi farei suonare invece di farmi analizzare, io mi farei accordare, con il suo archetto lui mi potrebbe sviscerare come e quanto gli pare. Gli darei soddisfazione, ho un suono… basta solo che metta le dita nelle posizioni giuste e tocchi la corda”. E prosegue “ah questa psicanalisi che mi toglie solo fuori dalla custodia… lui tiene l’archetto ma non lo affonda… è lì seduto dietro al mio corpo incustodito” e poi “qui è il posto sbagliato per mettersi a fare un concerto, ma so che sento che ne ho una voglia di suonare, da scoppiare”. E infine, e qui è bellissima la descrizione della curiosità impicciona dell’analista nazionale “vuole sapere che tipi erano i miei liutai, da che bottega salto fuori e quanti concerti mi hanno fatto fare, se mi hanno mai rotto, qual è il mio repertorio”. E conclude “Dottore: di fronte al tuo teoretikòn. La tua prosa armata fino ai denti è specializzata. Abbottonata. Di fronte alla tua prosa istruttiva protetta da trattatistica mi sento pescivendola scollata che sbraita le sue offerte fin troppo aulenti in preda a una glasnost rionale”. Applausi. Dieci minuti.

Abrahams e Saugo. Due esempi – e bastano loro, a questo punto – di contestazione della psicanalisi e del proprio psicanalista, aggressiva e violenta nel primo caso, infatti Abrahms si becca il manicomio, mite e sarcastica nel secondo, infatti Saugo non viene mica ricoverata, a quel che mi risulta.

Detto ciò, io non ho voglia di discettare di psicanalisi e delle magagne della psicanalisi di cui non mi frega niente e di cui, della psicanalisi intendo, penso tutto sommato abbastanza male. Filosofia confessionale. Omeopatia della sofferenza psichica. E si potrebbe andare avanti così ma penso si capisca.

E non voglio salvare gli psicanalisti da questo loro mestiere francamente inutile (inutile nel senso che se ne potrebbe fare a meno, senza colpo ferire) perché non li stimo, in generale, salvo quelli che si giocano la propria capacità relazionale e psicoterapica nei servizi pubblici, CSM, SPDC (non sui lettini, insomma, o sulle chaise longue) e che si confrontano con la grande psichiatria, non esclusivamente con la piccola sofferenza, e con le persone non abbienti, quelli che non avendo (danaro) rischiano di non essere (nessuno).

Ciò che penso, in accordo con Foucault (l’ho già scritto ne La società dei devianti) è che viviamo in una società sempre più confessionale, con l’ingiunzione a confessarci che ci aggredisce da ogni parte, e se progressivamente vien meno la prassi della confessione cristiana (o religiosa, in genere), e se conservandosi nei limiti della legge si riesce, forse anche per tutta la vita, a scansare la confessione giudiziaria, nell’ultimo secolo a queste s’è imposta la confessione psichiatrica, o, in generale, la confessione psicoterapeutica. E il medico, lo psichiatra che fu alienista, ora è lui il nuovo confessore, e l’ospedale è la sua chiesa, e il folle che delira, perché ha smarrito la verità, che vada in ospedale, da solo o di forza, e confessi allo psichiatra il suo delirio, e poi assuma come un’ostia i farmaci, li inghiotta, perché il reparto psichiatrico è non più, non solo il luogo della custodia sanitaria, ma il luogo dove si inghiotte: farmaci, parole, cibo, nicotina. Inghiotta e lasci trascorrere dieci o venti giorni, e ogni giorno ripeta la confessione, finché la verità non sia cambiata, finché il pensiero non sia più folle, finché il delirio che ha in testa non si sia estinto.

Ma non c’è solo la confessione del delirio del delirante. Cioè la confessione della follia più spinta. La confessione coercitiva, sotto ricatto, da TSO, o confessi il delirio, o inghiotti i medicamenti anti-delirio, oppure non esci, oppure non ti slego. Non c’è solo la confessione estorta. È sempre più imperativa, ormai, la confessione della vita normale della persona normale (e la storia di Abrahams costretto dal padre a confessarsi da quel ridicolo psicanalista per quasi tre lustri ce lo dimostra) (e il libro di Saugo che paga per dire parole a colui che sta lì “sciatto e intasca” ce lo conferma). Soggetto normale che è, sempre di più, indotto a percepirsi fragile, insicuro, vulnerabile, e perciò bisognoso di una diagnosi, di un nome, di un qualcosa che definisca la sua incertezza, e poi, forte della diagnosi, poter ricorrere alla confessione psicoterapeutica.

Eppure, nonostante l’apparente separazione tra lo studio borghese e il reclusorio manicomiale, questa psicanalisi, contestata da Abrahams e irrisa in modo adorabile da Saugo, è lo stesso ancella del manicomio. I suoi analizzati non adatti, quelli che non si adattano alla confessione psicanalitica, i contestatori, come Abrahams, là finiscono, in manicomio. Gli altri, quelli normali anzi più intelligenti e sensibili dei normali, come Saugo, quelli ce la farebbero pure senza. La psicanalisi non è alternativa al manicomio. La psicanalisi è un’altra forma del manicomio. Oppure è inutile.

Prima di concludere il libro di Saugo mi capita (per sincronicità, avrebbe chiosato quel volpone di Jung) un articolo apologetico su uno psicanalista definito di scuola lacaniana (per capirci: quelli che quando parlano ti fanno la supercazzola, per farti passare per scemo), che, ma questa è una mia fantasia, potrebbe essere dello stesso stampo di quello che ascolta Saugo e “gigioneggia”, e questo viene intervistato proprio nel suo confessionale, dove “tutto è secondo l’ordine che ti aspetti in questi casi. Il silenzio, il lettino, le luci basse, la tinta pastello dei muri. Nulla denota che, in realtà, stai entrando nello studio di un rivoluzionario della prassi medica, di un carbonaro della psiche, di un eretico della élite terapeutica più snob che esista. L’eresia di questo psicanalista sta nel pensare che la psicanalisi possa farsi cura alla portata di tutti”. Accidenti, non conoscessi i miei polli abboccherei anch’io e correrei a farmi psicanalizzare. Intanto ripenso: alla portata di tutti, e come?

Ma uscendo dalle torri d’avorio!, proclama l’analista eretico. E il chiavistello, per questa rivoluzione copernicana, sta nelle tariffe. Quelle del mercato vanno da 100 a 150 euro tre quattro volte a settimana. E il nostro psicanalista le considera immorali. Dice che così si fa una selezione naturale del paziente. E qual è dunque la sua proposta? E quale la parcella, dunque? Eh, lui ha deciso per questo di infrangere il tabù dei sacri testi – secondo cui sarebbe proprio la tariffa alta che incentiva il paziente alla guarigione, tu guarda che paraculi – e fare i conti con l’ostracismo della categoria, e fondare una onlus senza fini di lucro. Il cui fine è riassunto in uno slogan anarchico, nientedimeno: offrire terapie a basso prezzo. A ciascuno secondo i propri bisogni, da ognuno secondo le proprie possibilità, insomma. Sedute che al massimo costano 40 euro e studi che nascono in periferie. Solo in questo modo, sostiene, riesci a intercettare perfino il bisogno di cura dei migranti, e delle persone con problemi di droga, e con disturbi alimentari, eccetera.

A parte che ci sarebbero i Centri della Salute Mentale, che sono gratis in quanto servizi pubblici. Ma comunque. Vediamo, con soli 40 euro, più volte a settimana, lo psicanalista nazionale spin doctor del partito della nazione pensa di poter avere in cura, steso sul suo lettino, un migrante? Ah. Aspetta che finisco di ridere. Mettiamo che lo veda per una sola seduta a settimana. Sono 40 per quattro. Fanno 160 al mese. Psicanalista. Dico a te. Il migrante tu non lo vedrai mai, neppure col binocolo.

Questa è la dimostrazione – pleonastica – di come la psicanalisi sia il dispositivo adatto – esclusivamente – a quella che ieri chiamavano la classe borghese, e oggi potremmo dire la classe degli abbienti. Per gli altri, niente, inutile, non ci arrivano proprio. Ma lasciate i vostri studioli aromatici e calatevi nei servizi pubblici, CSM ambulatori consultori, mettete la vostra perizia confessionale al servizio del popolo, allora sì, sarete credibili in questo slancio da psicanalista per tutti.

Ecco come Saugo racconta la propensione del suo analista a entrare in rapporto col migrante, con gentilezza e garbo, dall’alto del suo carattere venuto su difficilino, gli dice “per strada e in televisione vorrebbe sempre cambiare il colore delle pupille di tutti. Poi non gli interessa niente altro che i caratteri delle persone… è un fanatico dei caratteri. Dei tipi psicologici. Il segreto delle persone sospinte verso i bordi delle strade… oppure rinchiuse nelle stanze senza partecipare al grande movimento generale che sa portarsi avanti e sa la direzione… lui pensa che il segreto è i caratteri”.

“Ha intravisto degli extracomunitari seduti sulle panchine… e si è sentito gonfio di impressioni su di loro come se li avesse incontrati veramente.” “Vuota retorica, teoria, porca teoria… bei paroloni, tutte cazzate, pavido, non li osserva, non ne sa niente…”.

“E i barboni, pensa, si stendono sulla pietra…” (e no sul lettino).

“E un pomeriggio che pioveva forte lui con sua moglie camminavano sotto gli ombrelli nel centro della città… e c’era un barbone… e il cielo gli buttava addosso tutta l’acqua. Allora questa sua fulgida moglie… al barbone… urlando… indicandogli i portici col dito… e il barbone… ma va’ in mona”.

Pare che l’ha pagato solo per studiarlo. Ma lui, l’avrà capito?

Ogni seduta, quante? Tre quattro a settimana o meno, per quanto tempo? Un anno due tre o quattro? La tariffa, in nero, ok, ottanta? Cento? Di più?

Quanto ha speso, mettiamo ottanta – arrotondiamo per difetto – mettiamo solo una volta a settimana – arrotondiamo per difettissimo – mettiamo solo per due anni – impossibile, ma facciamo finta – ebbene fanno circa tremila euro in nero all’anno, seimila euro per studiare lo psicanalista.

È stata in una posizione di forza assoluta. Io ti pago. Tu mi ascolti. Poi sei libero di “gigioneggiare”. Di sbadigliare. Di stare lì. Nel tuo. Di sgranocchiare la caramelluccia. Ma ricorda: sono io che ti pago. Sei al mio servizio. E non solo ti pago. Scriverò di te. Sarai il mio soggetto. Il mio personaggio.

Io non ho mai pagato nessuno per parlare. Io vengo dal basso come un montante, come disse mi pare Camus. E chi viene dal basso, se non è proprio coglione, non paga l’analista. Anche se si mette a fare – più o meno – il suo stesso mestiere. Non solo non avevo questa esigenza di ricostruire la mia storia, non solo non avevo sintomi che non riuscivo a domare da solo – ipocondria ossessioni anancasmi panico ciclotimie hai voglia, ma son cose che fanno parte della vita, e dopo un po’ le addomestichi pure senza lettino – ma non avevo neppure questa curiosità epistemica o letteraria di guardare l’analista stare nel suo e operare e agire e gigioneggiare e intascare il mio danaro in nero.

Anche perché, intanto, avevo un’altra quotidiana opportunità di osservare quegli altri terapeuti, gli psichiatri, agire nel loro luogo, nell’ospedale, stare accanto a loro, essere uno di loro, godere della loro fiducia, vederli in azione.

Vedere il loro scarso interesse curiosità comprensione per l’altro. Vedere la loro paura per le anormalità dell’altro. Vedere lo psichiatra che da soggetto che ascolta si trasforma di repente in soggetto che aggredisce e salta addosso e immobilizza e fa legare lo sragionante.

E allora ho provato a fare la stessa operazione di dileggio-del-cosiddetto-terapeuta che fa Saugo, li ho resi macchiette e li ho chiamati la iena, la fredda, il cinico, il prete, lo psicanalista, il biondo, il grigio, il giovane, la suorina, la gattamorta. I loro caratteri.

È divertente irridere psichiatri e psicanalisti. Fa bene.

Articolo tratto da https://www.carmillaonline.com/2017/12/26/metapsicologia-dellinanalizzabile/