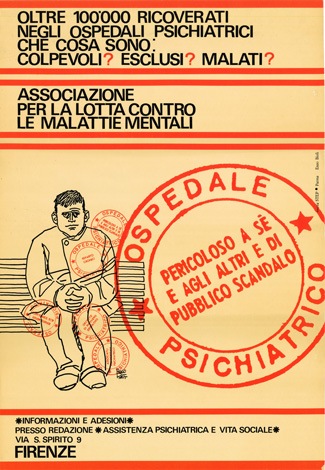

![the-red-thread-string-art-Step-6a the-red-thread-string-art-Step-6a]() Franco Basaglia, per i quarant’anni della l. 13 maggio 1978, n. 180 (*).

Franco Basaglia, per i quarant’anni della l. 13 maggio 1978, n. 180 (*).

di Daniele Piccione.

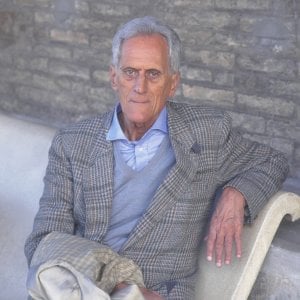

Rievocare il profilo di Franco Basaglia, oggi,si rivela arduo per almeno due ragioni. La prima è che,tornando alla sua vicenda di vita, si rimane sormontati da un senso di inadeguatezza. Una sensazione che sorge di fronte al fatto che, mai come per lo psichiatra veneziano, vale il paradosso di tanti vantaggi addotti a molte persone da un uomo solo, di cui il tempo stenta a riconoscere gli sterminati meriti individuali. La seconda ragione che attanaglia il lettore delle tappe dell’esperienza umana e professionale di Basaglia risiedein quell’aura che spesso si riconosce nei personaggi pubblici che segnano un’epoca. E’ la capacità di scartare e rompere con il convenzionale, di alternare fughe in avanti a improvvise espansioni della prospettiva culturale. Si aggiunge, infine, l’incertezza sul se preferire il Basaglia dalle mature intuizioni teoriche o l’umanista capace di trasformare la società, scavando a mani nude nelle contraddizioni dei rapporti di forza che percorrono l’Italia del secondo Novecento.

Così,annodando i fili del profilo di intellettuale, di medico, di interprete dei fenomeni sociali e politici di un tempo convulso, si rimane impressionati dalla capacità di precorrere la propria epoca. L’influenza larga e possente del pensierobasagliano, quasi resiliente al naufragio cui sembrò destinarlo il revisionismo della legge antimanicomiale – in questi giorni compie quaranta primavere - si fonde con una strana forma di solitudine, difficile a definirsi ma che diviene cifra della persona.

Franco Basaglia nasce a Venezia nel 1924 e il suo percorso di giovane uomo è attraversato da due linee d’ombra distinte, ma drammaticamente convergenti. La prima èvarcata al momento del contatto con il carcere, il luogo di coercizione per eccellenza. Dalla detenzionerisulta segnato indelebilmente: la prigionia è vissuta da giovanissimo attivista della Resistenza e anticiperà di quasi un quindicenniol’ingresso nelmanicomio di Gorizia.

Ma nel passaggio tra l’una e l’altra linea, si compie anche una parabola autosufficiente e, a suo modo, paradossalmente propizia. Franco Basaglia è rifiutato dall’Università, è respinto dalla psichiatria accademica. Dunque, quando nel 1961 assume la direzione del manicomio provinciale di Gorizia, zona di confine per eccellenza, l’ingresso nell’istituzione totale con le stimmate del potere massimo, dovrebbe assumere il senso di un ripiego, quasi una sorta di compensazione.

Sulle cause di questa caduta dall’olimpo della psichiatra accademica, molto chiarisce un suo scritto del 1953 che apre la raccolta pubblicata in origine da Einaudi e di recente rieditata per i tipi de Il Saggiatore. All’epurazione contribuisce certamente l’abbraccio dell’indirizzo fenomenologico, l’istintivo rifiuto per ildeterminismo e per l’organicismo che dominavano il campo degli studi accademici negli anni cinquanta. La fuga dagli schemi imperanti non è ammessa; la storiografia sulle successive divergenze tra la dottrina di Basaglia e la psichiatria d’accademia si incaricheranno di dimostrarlo a più riprese. L’approdo in manicomio,allora,dovrebbe essere insieme punizione e dismissione di un corpo estraneo. Eppure, Gorizia è, a suo modo, una rivelazione. Qui non c’entra lo zeitgeist dell’assunzione delle funzioni di direttore; quello che è segnante è la sensibilità già maturata per le istituzioni escludenti, per i dispositivi escludenti, per la coercizione e la reclusione.

In Basaglia, si realizza così la fusione tra l’esperienza del carcere e quella del manicomio. A conclusione di questa prima stagione di vissuto personale, sta l’autentica agnizione che lo immette a piena forza e in anticipo nello scenario degli anni sessanta. Vede oltre e a fondo, nella posizione del se stesso recluso giovane perché avversario politico, e nel suo essere direttore del manicomio chiamato a governare e decidere dei destini degli internati. L’intuizione vivida lo lancia subito sulle piste del tema che segnerà una vita intera: il potere.

In questa riflessione si situa innanzitutto la veemente condanna verso le istituzioni totali pronunciata subito, al primo contatto con il manicomio.

“Quando entrai per la prima volta in una prigione ero studente in medicina. Lottavo contro il fascismo e fui incarcerato. Mi ricordo della situazione allucinante che mi trovai a vivere. Era l’ora in cui venivano portati fuori i buglioli dalle varie celle. Vi era un odore terribile, un odore di morte. Mi ricordo di aver avuto la sensazione di essere in una sala di anatomia dove si dissezionano i cadaveri. Quattro o cinque anni dopo la laurea, divenni direttore di un manicomio e, quando entrai là per la prima volta, sentii quella medesima sensazione. Non vi era l’odore di merda, ma vi era un odore simbolico di merda. Mi trovai in una situazione analoga, una intenzione ferma di distruggere quella istituzione. Non era un problema personale, era la certezza che l’istituzione era completamente assurda, che serviva solamente allo psichiatra che lì lavorava per percepire lo stipendio alla fine del mese”([1]).

2. Si deve arrestare qui la prima parte di un profilo biografico in cui si compongono gli orientamenti fenomenologici, l’influenza dell’esistenzialismo di Sartre e Heidegger, la critica all’organicismo e al determinismo positivistico, la piena consapevolezza del bisogno di mettere in discussione le istituzioni del controllo, il potere sui corpi, l’esigenza insopprimibile di demolire il ruolo delle scienze come frutto e strumento servente del potere nelle sue forme cangianti, la lotta all’ospedale psichiatrico come deposito escludente del malato dalla vista della collettività. Soprattutto, si intuisce già una peculiare sensibilità nel rapporto tra elaborazione teorica e dimensione concreta del confronto con le esigenze sociali, l’anomia dei posti che ospitano, trattengono, internano. C’è già molto, si dirà.

Ma non tutto.

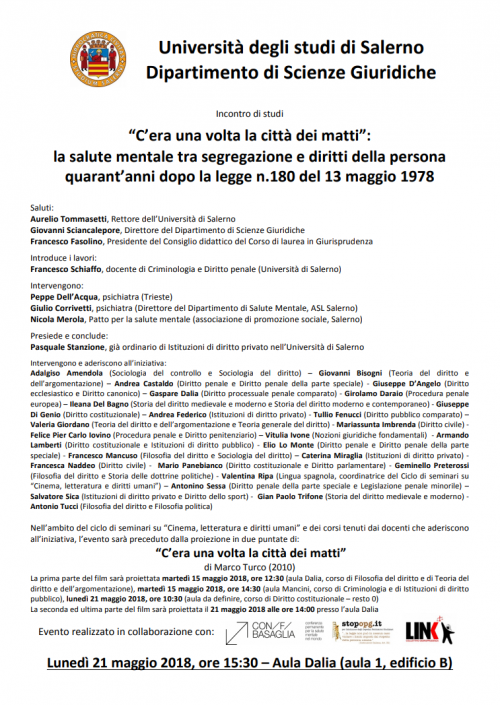

La storia di una vita si trasforma proprio dal 1961 e ha inizio la lunga marcia nelle istituzioni. Un percorso demolitivo che passa per due sentieri. Uno fisico, intriso di esperienze umane intense e dirette, quello delle città della de-istituzionalizzazione: Gorizia, Parma, Trieste e, infine, per uno scampolo troppo breve, Roma.Avventure e tappe costellate anche dasconfitte tattiche, momenti di soccombenza e ripiego. Ma al loro profilarsi la via si apre sul secondo fronte: quello dell’elaborazione teorica che segnerà le grandi convergenze con i temi generali intorno all’apogeo del 1968. Si pensi a “L’istituzione negata”, e all’attualissimo,ma quasi negletto saggio su “Esclusione, programmazione e integrazione”, che dovrebbe essere riletto oggi da tutti gli studiosi del diritto costituzionale quale potente richiamo ad elaborare sempre nuovi ed efficaci tecniche di limitazione del potere, non solo di quello psichiatrico.

Si giunge, infine, ai contributi preparatori della grande svolta triestina, quelli che precedono l’attacco frontale all’ospedale psichiatrico, ai luoghi dell’internamento già investiti dauna legge riformista che, nel frattempo, ha occupato il campo. Eppure la l. n. 431 del 1968, la c.d. riforma Mariotti, non taglia le ali al cambiamento, non arresta lo slancio rivoluzionario che – al netto di tante polemiche fuori luogo sull’impiego di questo aggettivo – rimane componente indefettibile dell’opera di Basaglia.

Si sarebbe tentati di scorgere qui una tenacia, una indisponibilità alla mediazione e al cedere al miglioramento gradualista. Ma quando si evocano queste doti del pensiero e dell’azione del nostro italiano per caso, si torna a sperimentare quel senso di inadeguatezza di cui si diceva in apertura, si avverte l’insoddisfazione di chi, in fondo, percepisce di non aver capito. Non bastano neanche i miti e l’epica di una stagione gloriosa a cogliere quel che davvero Franco Basaglia seppe disegnare tra il 1971 e il 1978. Quale la chiave che consente di tramutare un’esperienza unica di liberazione in un paradigma unico al mondo di assistenza psichiatrica senza più il manicomio sullo sfondo? Quale la miscela che riesce ad integrare la psichiatria antimanicomiale in una soluzione di legislazione avanzata e mai più replicata?

Nel mio caso, in risposta a domande tanto complesse, soccorre il ricordo per interposta persona: riflessi e frammenti di un’epoca.E’ quel che mio padre seppe raccontarmi del “Maestro indimenticabile” come gli si rivolse, dedicando a Basaglia il suo eretico manuale di psichiatria([2]).

PerFranco Basaglia, infatti, passava un’inarrestabile carica di previsione che ne canalizzava le risorse di ideazione e persino di fantasia. Si vorrebbe dire di una forma di vitalismo. Ma queste doti non sarebbero bastate all’impresa, senza quel senso dell’agire quotidiano per cui le cose si devono fare. Si badi, non era un semplice richiamo al pragmatismo e al muoversi per modificarsi, quando ormai cresceva la consapevolezza di poter indirizzare fenomeni evolutivi complessi.Tutto ciò trovava un‘eco costante nella celebre frase per cui:

“l’ ideologia è libertà mentre si fa e oppressione quando si è costituita”([3]).

Questo richiamo sartriano, tante volte citato quasi ad insidiarne il valore paradigmatico dell’intera esperienza antistituzionale, può invece valere come chiave determinante per cogliere il dinamismo della stagionebasagliana a Gorizia e Trieste e poi la sua influenza febbrile a livello nazionale. Talvolta la critica, la stampa, il mondo degli studi sono rimasti sconcertati di fronte a quella che poteva apparire un’oscillazione pendolare tra riformismo e massimalismo, tra dialogo con le istituzioni ed empito demolitivo, tra rottura con la psichiatria europea e sua ricostruzione dall’interno. Ma la tendenza all’evoluzione, alla proiezione oltre gli ostacoli ha segnato in modo indissolubile la vita di Franco Basaglia, accompagnandone la lucida visione in frangenti delicati e disperanti.

Penso alla scelta di tempo per passare dall’apertura dei reparti del manicomio di Gorizia, alla demolizione definitiva di quello di Trieste; al grande – equivocato e spesso taciuto – sforzo per costruire una rete di servizi territoriali adattiva, duttile e variegata in base alle specifiche città aperte e liberate dall’esclusione asilare; torna il dilemma che accompagnerà la vigiliadell’entrata in vigore della l. 13 maggio 1978, n. 180, quello sul se l’assistenza psichiatrica dovesse entrare nell’alveo della costruzione del Sistema Sanitario nazionale o dovesse, almeno in parte distaccarsene, per segnare la specificità dell’esperienza e dell’eziogenesidel disturbo mentale e il rifiuto di facili letture organicistiche.

A questa altezza del pensiero basagliano si situa il maturo legato per l’oggi.

In un tempo aspro in cui proprio l’organicismo, la farmacopea, i nuovi determinismi preannunciano il riproporsi dei luoghi dell’istituzionalizzazione, si profilano all’orizzonte gli effetti di veementi spinte ordinamentali alla malintesa tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Nel secondo Basaglia si ritrovano tutti gli antidoti necessari. La risposta del territorio e della comunità, la rielaborazione delle soluzioni che erano state abbozzate da Maxwell Jones e dal comunitarismo psichiatrico francese, le prime intuizioni sulla prevenzione e i semi fertili per quelli che, ai nostri giorni, Michael Marmott([4]) ha ribattezzato i determinanti sociali della salute mentale, erano già presenti nelle pagine degli scritti basagliani che vanno dal 1971 al 1976. In fondo, molto si coglieva già solo nel rievocare, al cospetto di Sergio Zavoli che lo intervistava per “I giardini di Abele”, il proverbio calabrese del “chi non ha non è”.

Seguirà poi un quinquennio d’oro, quello che prepara la società italiana alla grande e definitiva rivoluzione manicomiale, trovando la via per coagulare forze politiche, slanci libertari, soluzioni pioneristiche di deistituzionalizzazione. La legge del 1978 è il frutto più maturo di un’epoca, un capolavoro di legislazione troppo poco studiato. Folgorante convergenza dell’istruttoria parlamentare, preceduta dall’unica vera sperimentazione sociale sul terreno che abbia anticipato un atto di legge in epoca repubblicana, sostenuta dalla forza propulsiva del referendum radicale, la legge antimanicomiale è una pagina tanto straordinaria quanto svilita, osteggiata e travisata.

E invece tra le sue pieghe, a saperne ascoltare i valori compositivi, si vede quanto delle esperienze triestina e goriziana fosse transitato in un testo che parlava alla coscienza collettiva di un Paese attraversato da laceranti contraddizioni. E qui la drammatica sincronicità con i cinquantacinque giorni dell’attacco brigatista al cuore dello Stato, è ancora tutta da analizzare sul piano dell’immaginario collettivo di un’intera nazione. Infatti, è inutile negare che la legge fu anche il frutto più maturo di quella collaborazione tra i migliori slanci delle culture politiche del tempo. E anche più tardi,in quel 1978annusmirabilis del Parlamento repubblicano, le convergenze condensate in formule legislative tanto illuminanti e presbiti, salvo sparuti casi, non si ripeteranno.

Come se nella legge sull’assistenza psichiatrica vi fosse l’idea di quello che il paese sapeva di poter essere, ma non riuscì mai del tutto a divenire.

3. E veniamo, dunque, al terzo Basaglia con cui questa rievocazione si immerge in vicenda privata e personale. Dopo la legge 180,sboccia un’apertura larghissima del pensiero. Una trilogia di scritti suggerisce molto dell’evoluzione finale della dottrina di Franco Basaglia tra il finire del 1978 e i giorni che preludono al deflagrare della malattia che se lo porterà via, nell’estate del 1980. Infatti, le immortali “Conferenze brasiliane”, lo scritto precursore (è in realtà di un decennio prima), “Lettera da New York:Il Malato artificiale” e lo schema preparato per le interviste ai segretaridei partiti, sul significato e l’attuazione della riforma psichiatrica, lasciano scorgere una dimensione cosmopolita e lo slancio per l’effettività e l’attuazione della legge, subito intuito come l’orizzonte verso cui rilanciare la sfida.

Il Basaglia delle Conferenzebrasiliane si confronta, certo, con le vene aperte del sub-continente americano. Ma quanto spesso cita l’antimodello statunitense, durante le conferenze di Rio de Janeiro e di Belo Horizonte. Non è un caso. Basaglia torna a tratti sugli anni in cui aveva sperimentato i danni di certe politiche democratiche di apparente de-istituzionalizzazione in nord-america, evidenziandone gli equivoci, gli effetti disastrosi, perché alla chiusura dei grandi istituti escludenti, aveva fatto seguito il vuoto di tutela, la deriva nel resto di niente dell’assistenza. Quanto coraggio nell’affrontare le mancanze delle politiche sanitarie kennedyanea partire dal 1961, sostenendo lo iato del nord-america con il Brasile che, per sua parte, sembrava lentamente svegliarsi dal maglio annichilente della repressione e della dittatura.

Ma nelle Conferenze, ancora oggi da far leggere nelle scuole di ogni ordine e grado, si scorge una spinta irrefrenabile alla diffusione di un modello duttile di liberazione che è circondato da una ricca carica di emotività e di indignazione. In alcune pagine, che ritraggono l’esito, sulla persona Basaglia, di momenti terribili di quel viaggio esplorativo nel cuore delle istituzioni brasiliane, vi sono momenti di dolore lancinanti per le proporzioni dello scandalo: la repressione del dissenso, la marginalità e le minoranze etniche che divengono giganteschi bacini di raccolta per gli ospedali psichiatrici brasiliani. Basaglia torna a vedere in prima persona il grande internamento. Sa ormai della forza magnetica delle istituzioni totali. La loro irrefrenabile capacità di saturarsi annichilendo le persone, reificandole, disumanizzandole. Ecco perché, nelle Conferenze, si avverte un senso di impotenza, di malinconia che non è mai resa, ma porta sconforto e impellente bisogno di risposte.

E queste, come sempre, non mancano. Fioriranno anche nei decenni, se è vero che il Brasile è rimasto per sempre avvinto e legato, quasi si direbbe ultra vires, al centro di Trieste e alla collaborazione con persone che hanno fatto, di quei giorni, il proprio momento di scoperta e comprensione.

Eppure, toccherà alla beffarda e disperata penna di Roberto Bolaño, ritrarre la sopravvivenza delle grandi istituzioni del contenimento e della repressione nell’America Latina. Le pagine dedicate ai manicomi del presente,ne “I detective selvaggi”([5]), infatti, sono attraversate da parole che sembrano dialogare a distanza con la traccia fertile lasciata da Basaglia in quel 1979. E’ una sorta di tacito assenso sulla condanna delle disumane istituzioni della violenza. Di più,un richiamo al loro significato intrinsecamente politico.

Poi, nella “Conversazione sulla legge 180”, finito il decennio che la aveva prodotta, Basaglia torna ad intuire i grandi tornanti che di lì a poco, marchieranno l’epoca del riflusso. Eccolo dunque preoccuparsi del fatto che:

“Oggi la scuola, gli intellettuali, i giovani non producono niente se non autodistruzione”.

In questa visione sconsolata, affiorano tratti comuni al pensiero dell’ultimo Pasolini. Il che – sia detto per inciso – testimonia di un filo rosso tra i nostri italiani per caso di questo ciclo di incontri ferraresi.

4. Concludo con alcuni ricordi personali che debbo proprio a mio padre, che di Basaglia fu capace di illustrare a me e ad altri le gesta e i meriti. Si tratta di memoria personale, certo, ma che è sollecitata dalla rilettura periodica di uno scritto, in genere considerato alla stregua di opera minore, ma in realtà presago dei tempi.

Brooklyn, 1969. Basaglia tira le fila di un’esperienza di studio del nuovo modello di tutela della salute mentale impiantato in America con il lancio della grande società delineata dalle amministrazioni democratiche. Non si fa ipnotizzare. Sa che il modello dei nuovi centri di psichiatria tollerante sorti negli Stati Uniti nell’autunno del 1963, sulla base della psichiatria di comunità in voga nel mondo anglosassone, non possono divenire istituzioni della libertà. Basaglia tratteggia una splendida lezione di diritto costituzionale, il suo pensiero si fa universale e preconizza quel che accadrà ai sistemi tecnologici dei decenni a venire. Tutto si condensa e si spiega e davvero emerge la grande eredità: condurre la malattia mentale sul piano della tutela del diritto sociale, rompendo il paradigma della privazione della libertà personale. Costruire sui territori, cercando l’inclusione delle città e delle comunità che curino, abbandonando la segregazione come istinto riflesso. Avere fiducia nella legge dello Stato che possa mutare lo scenario,battere sul campo la “persistenza del manicomio”([6]), pur sapendo che

“l’applicazione della legge sarà dunque tanto più possibile quanto più si aggregherà dal basso una volontà di superare dal versante dell’organizzazione dello stato, storiche carenze ed arretratezze e dal versante della popolazione la storica assenza o distanza dalla gestione delle istituzioni”([7]).

Rileggere quelle sue parole incute quasi un senso di disagio. Già si annuncia tutto: il recedere del Welfarepreceduto da una stagione di assistenzialismo proclamato come insostenibile; il fallimento dei servizi territoriali se “alle loro spalle” vigilano e rimangono le istituzioni della violenza; la truffa delle etichette che pochi anni dopo verrà colta, con riguardo al carcere, da Stefano Rodotà:

“finalmente abbiamo cominciato a specchiarci nelle carceri speciali e cominciato a chiederci se esse siano solo un incidente di percorso o se in esse è anticipato il nostro futuro, se già in quei luoghi possono cogliersi i segni di una incipiente democrazia autoritaria“([8]).

Dunque, Basaglia tocca con mano i temibili tiranti del nostro tempo: la lotta alla marginalità attraverso subdoli schemi di internamento, il progresso come tecnologia spersonalizzante che torna a compiere misfatti, gli inquietanti incroci tra emotivi bisogni di sicurezza e sacrifici occulti della libertà personale.

Quando da adolescente lessi quelle pagine non le capii.

Cercai una guida in mio padre. E piuttosto che spiegarmi, lui scelse un’altra via, senza che io me ne accorgessi. Quella dei ricordi personali, dei dettagli. Impressioni rimastegli impresse dei suoi ultimi rapporti con il Maestro. E allora rivedo, ora che nessuno può più ricordarlo, lui che andava a lavorare al San Giovanni di Trieste, portandomiin Vespa all’asilo che sorgeva all’interno dell’ospedale psichiatrico abbattutoe sconfitto. Già cominciava a trasformarsi nell’utopia possibile che sarebbe rimasta lì, a ricordarela stagione del cambiamento.

E rammento il racconto di mio padre esitante, conclusosi il turno di guardia nell’ex ospedale: prendere parte alla riunione di fine giornata con Franco Basaglia e gli altri, o tornare a casa da mia madre e da me infante. La prima opzione implicava sottoporsi ad un giudizio ferreo, ad una verifica estenuante delle scelte compiute e degli errori commessi.

Mi narrava, infine, di quando venne il momento del ritorno a Roma, una volta divenuto primario psichiatra, con la speranza concreta di avere al fianco il Basaglia della nuova impresa, quella che non riuscirà mai a condurre a compimento per la terribile malattia che se lo prese. L’idea era, confrontandosi con la metropoli che già si annunciava assai ostile, di abbattere il Santa Maria della Pietà, mentre Basaglia era stato chiamato acoordinare la nuova psichiatria regionale nel Lazio. Dunque, provare ad incidere direttamente da Roma, su Roma. Mio padre mi diceva di una qualche incertezza del Maestro nel raccogliere la sfida, come presagendo una debolezza che si faceva strada in lui. O forse c’era dell’altro, e anche Basaglia aveva cominciato ad avvertire le difficoltà di una vita trascorsa ad aprire contraddizioni “inseguendo la verità, e affrontando con coraggio i segni della dissoluzione della scuola e di tutto il resto che già si profilavano”([9]).

Infine, il tragico e laconico ricordo dell’ultimo commiato in ospedale, di cui papà si vergognava di parlare perché, nei giorni finali dell’estate del 1980, Basaglia non vedeva più. Mio padre, quando arrivava a quella parte del racconto, taceva per un attimo. Un istante in cui sentivo,come scrive Scott Fitzgerald, quanto “eravamo stati sempre insolitamente comunicativi, nonostante il nostro riserbo”([10]). E allora io, più tardi, quando si faceva sera, tornavo a guardare il grande ritratto di Franco Basaglia che campeggiava nello studio di casa. Sotto la sua immagine serena, ritratto mentre sfoglia un giornale, c’è scritto, con l‘ultima parola vergata a caratteri cubitali:

“Nella logica del potere istituzionalizzato sia del carcere che del manicomio, non esiste differenza: la logica istituzionale è la stessa, perché qualunque cosa dica il pazzo resta pazzia e qualunque cosa dica il delinquente resta delinquenza.

Perché il rapporto istituzionale è solo un rapporto di potere che serve a perpetuare il dominio, la discriminazione attraverso la stigmatizzazione. Ricordiamo dunque che nei loro confronti, abbiamo una sola superiorità: la FORZA”.

Daniele Piccione

* Il presente scritto rappresenta la rivisitazione corretta dell’intervento tenuto a Ferrara per il ciclo

“Italiani per caso: biografia alternativa di una nazione”, avente ad oggetto l’itinerario di vita di Franco Basaglia. Ringrazio il Professor Andrea Pugiotto per l’invito a partecipare ad un percorso che ritrarrà, nelle prossime settimane, i profili di Alexander Langer, Leonardo Sciascia, Pier Paolo Pasolini e Marco Pannella. Il contributo è destinato anche ad un successivo volume, volto alla celebrazione dei quaranta anni della l. 13 maggio 1978, n. 180.

([1]) Il brano si trova, con minime modificazioni, al principio del saggio F. Basaglia, La giustizia che punisce, in, Scritti, II, Einaudi, Torino, 1982, p. 185.

([2]) R. Piccione, Manuale di psichiatria, Bulzoni, Roma, 1994.

([3]) L’espressione è impiegata e analizzata a fondo in F. Basaglia, Appunti di psichiatria istituzionale, In Scritti, II, Einaudi, Torino, 1982, p. 65.

([4]) M. Marmott – R. Wilkinson, Social Determinants of Health (2nd ed.), Oxford/New York, 2006.

([5]) R. Bolaño, Los detectives salvajes, 1996, tr. It. I detective selvaggi(cur.M. Nicola, 2009), Sellerio Editore, Palermo, p.244 e ss. Se si vuole, si rimanda al nostro piccolo studio D. Piccione, Letteratura per la salvezza. Roberto Bolaňo e Franco Basaglia, 2015, in www.forumsalutementale.it

([6]) F. Basaglia, Legge e psichiatria, In Scritti, II, Einaudi, Torino, 1982, p. 457.

([7]) F. Basaglia, Ibidem, p.465.

([8]) S. Rodotà, L’Asinara un cuore dello Stato?. In La Repubblica, 9 settembre 1977.

([9]) Sono le profonde ed evocative parole rivolte alla memoria degli ultimi giorni del costituzionalista Carlo Esposito, da parte dell’amico S. Satta, Quaderni del diritto e del processo civile, Cedam, Padova, 1970, p. 128.

([10]) F. S. Fitzgerald, The great Gatsby, 1925, tr. It., Il Grande Gatsby, (cur. F. Pivano, 1974), Mondadori, Milano, p. 1.